六君子湯

六君子湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)脾胃気虚(痰多)・痰湿 |

| 【適応症】C型肝炎、胃下垂、胃アトニー、消化不良、嘔吐、食欲不振、胃痛、胃炎、胃拡張症、胃神経症、悪阻(つわり)、虚弱児の食欲不振、胃潰瘍、虚弱児の消化不良、術後の胃腸障害、胃癌、食道癌、慢性腹膜炎、自家中毒、虚弱者の胃腸型感冒虚弱者、老人・脳卒中患者の体力補強、潰瘍性大腸炎。 |

|

気虚 » 気虚 » 脾気虚(脾胃気虚・脾胃虚弱・中気不足) » 脾気虚(脾胃気虚・脾胃虚弱・中気不足) » 食滞胃カン(胃中停食) » 食滞胃カン(胃中停食) » 脾肺気虚 » 脾肺気虚 » |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) 長期間服用していて証が合わなくなると、まれに血圧が上昇したり、むくみ、脱力感、手足の痙攣、麻痺などの症状が現れたりすることがあります。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

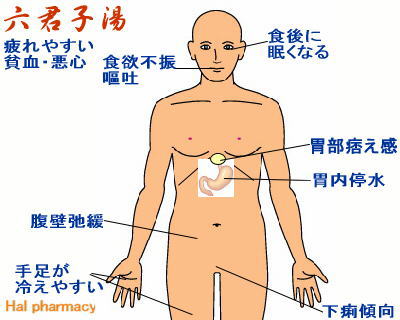

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【使用目標】 本方剤の適応する使用目標は次のとおりです。 ●皮膚や筋肉が軟らかい。 ●やせ型で貧血気味(貧血症)。 ●体重が減少している。 ●胃腸が弱く、食欲不振や消化不良を起こしやすい。 ●みずおち、胃部につかえ感がある。 ●心下部やへその近くに、振水音が認められる。 ●疲れやすく、手足が冷える。 ●軟便気味で、吐き気・嘔吐・胃の痛みなどがある。 |

|

【八法】…補法:気血陰陽あるいは臓腑の虚損を補養する治法です。 |

|

【中薬大分類】補益剤…正気を補う方剤です。補益薬を主体にして正気の不足である虚証を改善する方剤です。扶正剤・補剤ともいいます。 【中薬中分類】補気剤…気を補う方剤です。気虚を改善する方剤です。益気剤ともいいます。 |

裏寒虚(りかんきょ) 裏寒虚(りかんきょ)

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●気虚…氣が不足している方が使用します。氣の作用の不足で、全身の機能・代謝・抵抗力の低下や興奮性の低下などに伴う症候を現します。 疲れやすい、元気が無い、活力低下などを特徴とします。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

|

【気血津・臓腑証】 気虚の気滞・水滞(ききょのきたい・すいたい)…適応は非常に広範囲で、消化器系・呼吸器系の慢性疾患で気虚と水滞を呈する方には、ファーストチョイスです。 脾気虚では「空腹感がない・食欲がない」という訴えがあっても、食べれば食べられる(消化は悪し))が、さらに胃気虚を伴うと「食べられない・悪心・嘔吐」などが発生します。六君子湯は、脾気虚を補う四君子湯と、胃気虚を改善する小半夏加快苓湯の合方となっていますので、食欲不振に対する効果もすぐれています。 |

| 【証(病機)】脾胃気虚兼痰湿(ひいききょけんたんしつ) |

| 【中医学効能(治法)】 補気健脾・理気化痰・和胃降逆 |

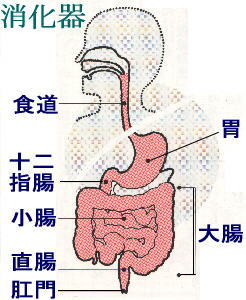

【用語の説明】(term) 補気(ほき) »…気を補う=益気のことです。 補気(ほき) »…気を補う=益気のことです。 健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。 健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。 理気(りき) »…理気:気の流れを良くすることです。気(氣)を正常に巡らせ機能を回復する治療法です。 理気(りき) »…理気:気の流れを良くすることです。気(氣)を正常に巡らせ機能を回復する治療法です。 化痰(けたん) »…痰を除くことです。 化痰(けたん) »…痰を除くことです。 脾胃(ひい) »…脾胃;胃は現在の胃と考えてよいですが、脾は脾臓の事ではなく膵臓の働きに近いです。胃が消化した飲食物から滋養物質と水液を吸収し肺に送り、肺から全身に巡らせます。脾胃=消化器系のことです。 脾胃(ひい) »…脾胃;胃は現在の胃と考えてよいですが、脾は脾臓の事ではなく膵臓の働きに近いです。胃が消化した飲食物から滋養物質と水液を吸収し肺に送り、肺から全身に巡らせます。脾胃=消化器系のことです。 気虚(ききょ) »…気が減少する事です。気が不足している状態です。消化機能が衰えて栄養が行き渡らなくなるため、心身の活動性に支障が起こり、だるさ・疲労・食欲不振・風邪をひきやすいなどの症状が現れます。 気虚(ききょ) »…気が減少する事です。気が不足している状態です。消化機能が衰えて栄養が行き渡らなくなるため、心身の活動性に支障が起こり、だるさ・疲労・食欲不振・風邪をひきやすいなどの症状が現れます。気の働き(推動・温煦・防御・固摂・気化)が不足した状態です。疲労倦怠感、食欲不振、泥状便、息切れ、脈無力などの症状があります。  痰湿(たんしつ) »…体内に滞った水分からできる代謝異常物質のことです。 痰湿(たんしつ) »…体内に滞った水分からできる代謝異常物質のことです。 気滞(きたい) »…気の流れが滞っている状態です。気が滞ると脹痛、膨満感などが現れます。肝の機能低下、風邪、飲食、水毒、オ血などが原因の機能低下などです。 気滞(きたい) »…気の流れが滞っている状態です。気が滞ると脹痛、膨満感などが現れます。肝の機能低下、風邪、飲食、水毒、オ血などが原因の機能低下などです。 |

【出典】

(source) 西暦1107年 宋時代 『和剤局方』 陳思文 →処方使用期間:901年間 |

【備 考】

(remarks)

【備 考】

(remarks)●優れた君子のように穏やかに効く漢方薬 六君子湯の処方は、中国の明の時代に書かれた漢方書物『万病回春』に記載されていて、日本には江戸時代の初期に伝わりました。8つの生薬が入っているのに、なぜ八君子湯といわないのかというと、中国では、大喪と生姜は、古くから食材として一般的に使われていたため、取り立てて構成生薬の数に加えるまでもないと考えられたからです。 また、「君子」の名が付いているのは、基本生薬である人参、白朮、茯苓、甘草が、穏やかな効き目をもたらすことから、気品と才徳に秀でた穏やかな君子に例えてのことです。君子湯には、四君子湯や六君子湯のほかに、五君子湯(異功散)という漢方薬もあり、いずれも疲れやすく、弱った胃腸を元気にしてくれる薬です。 ちなみに、六君子湯を服用して体力が回復してきたら次に「半瀉六君子湯」を服用するとさらに効果が高まります。 このほか、木香や縮砂などを加えた「香砂六君子湯」や「加減六君子湯」などのように、六君子湯は、症状に合わせて、さまざまな生薬を加えたり、減らしたりして処方されることも多い漢方薬です。 |

●疲れた消化器系を正常に戻す

●疲れた消化器系を正常に戻す弱った胃腸に有効な漢方薬は数多くありますが、六君子湯は、全く食べられないというほどはひどくないものの、食欲が落ちていたり、食べたものがうまく消化されず、みずおち辺りがいつもつかえていたりする人に適した薬です。 六君子湯を構成する8つの生薬のうち、人参、朮(特に白朮)、茯苓、甘草の4つは、四君子湯の構成生薬で、健胃、鎮痛、補血、利尿、免疫強化作用などがあり、温性で穏やかに働く性質を持っています。 また半夏と陳皮は、二陳湯などに含まれる生薬で、胃内の湿気を調節したり、血や水の巡りをよくしたりする働きがあります。この2つの漢方薬を合方したのが六君子湯で、体力が中程度からそれ以下の人に用いられます。 「胃の中に食べ物が入っていなくても、絶えず胃液が分泌されていて胃の中が常に水っぽく、腹部をたたくとポチャポチャと音がする」、「胃液に含まれる塩酸(胃酸)が過剰に分泌されて胃壁が荒れたり、胃の中でガスが発生しやすく、ゲップをしたりすることが多い」、このような人はおなか全体が常に水っぽくなっているため、消化機能が低下して、下痢を起こしやすく、軟便気味になるものです。いつもこうした状態で、栄養の摂取が十分でなく、やせていて手足が冷たく貧血気味の人は、六君子湯を試してみるとよいでしょう。 ●西洋薬で荒れた胃を癒し、隠れた病気もあぶり出す 胃壁が荒れてしまう原因には、不規則な食生活や食べ過ぎ、胃酸過多などが挙げられます。しかしこのほかに、さまざまな西洋薬を飲み続けたことによって起こる副作用が一因となって、胃壁が荒れてしまうことも少なくありません。このような場合でも、六君子湯を服用することで消化・吸収が助けられ、胃壁を正常に戻していくことが可能です。 また、原因がよく分からないのに疲れやすくて食欲がないときにも、試しに六君子湯を服用してみるとよいでしょう。胃腸を穏やかに調整しながら、体内に潜む病の元を見つけ出すことができるかもしれません。漢方の専門家も、患者の病気の原因が分からないときは、試験的に六君子湯を処方して胃腸機能の改善を図り、その後、隠れた病を見つけることがあるそうです。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

中薬(成分生薬)の解説

中薬(成分生薬)の解説

|

【中薬構成】(herb composition)

六君子とは人参・白朮・茯苓・甘草・半夏・陳皮の六つが副作用のない上薬だという意味ですが、半夏には副作用がないとは言えません。むしろ人参・白朮・茯苓・甘草を合わせたものを四君子湯としたので、それに二つ加えたものを六君子湯と呼んだと考えた方がよいかもしれません。生姜・大棗のペアを加えた意味は、四君子湯の場合と同様です。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:六君子湯(りっくんしとう)比較情報 |

|

|

【合方】(複数の漢方薬を合わせた処方) 他剤との効用併用を示します。合方は良効なケースが多いです。 本方の証の方で、さらに次の症状がある方は、合わせて次の方剤を飲むと良く効きます。

|

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »