麻黄附子細辛湯

麻黄附子細辛湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)陽虚カゼ(悪寒・微熱・四肢冷感・疼痛)/助陽解表の代表方剤/陽虚を伴う風寒表証 |

| 【適応症】風邪、咳、蓄膿症、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、気管支炎、流感、肺炎、神経痛。 |

|

陽虚 » 陽虚 » 風寒(表寒) » 風寒(表寒) » 表寒虚 » 表寒虚 » |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) 誤って実証の方が服用すると、身体がとても熱くなることがあります。 |

|

【注 意】(Remark)

×残念ながら、体力が充実し、暑がりで、のぼせのある方、体がひどく弱っている「著しい虚証」の方、発汗の多い方、胃腸の調子が悪い方、高血圧や心臓病、脳卒中既往など、循環器系に病気のある方は、禁忌(きんき)(服用を避ける)です。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

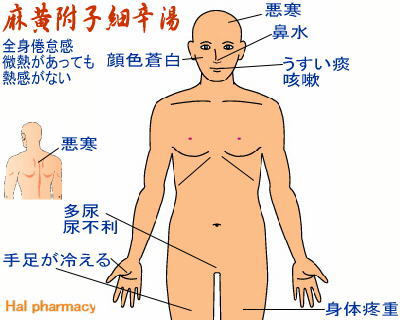

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【八法】…汗法:肺気を宣発し営衛を暢調にして膜理を開泄することにより、「遍身にちゅうちゅうと汗出づ」の状態にし、肌表にある外邪を汗とともに解除する治法です。 |

|

【中薬大分類】解表剤…発汗、解肌、透疹等をうながして、初期の感冒等表証に対処する方剤です。主に外感病の初期に使用します。 【中薬中分類】扶正解表剤…正気を補いながら解表する方剤です。虚証の外感表証に用います。 |

表寒虚(ひょうかんきょ) 表寒虚(ひょうかんきょ)

…証(体質・症状)が、表証(急性期)、寒証(悪寒)、虚証(虚弱)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、表証(急性期)、寒証(悪寒)、虚証(虚弱)の方に適応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●気虚…氣が不足している方が使用します。氣の作用の不足で、全身の機能・代謝・抵抗力の低下や興奮性の低下などに伴う症候を現します。 疲れやすい、元気が無い、活力低下などを特徴とします。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

|

【気血津・臓腑証】 陽虚の表寒(ようきょのひょうかん)…辛温解表の麻黄・細辛と補陽散寒の附子からなります。麻黄湯と同様の表寒・表実に用いますが、冷えが強く元気がなく(うとうと眠る)脈が沈の「陽虚の体質」の場合に適応します。附子で元気をつけ抵抗力を増し、麻黄・細辛で解表します。 一般には老人など虚弱者の感冒で、冷え・頭痛などが強く(悪寒を訴えないことが多い)、元気がないのを目標にする(体温の上昇もあまり顕著ではないです)。 発汗作用はあまり強くなく鎮痛効果にすぐれ、またすべてが散寒・利水の薬物であるところから、浮腫・鼻みず・頭痛・歯痛などで寒証を呈するものにも使用されます。熱証に用いると悪化させたり出血をきたすことがあるので注意を要します。 |

| 【証(病機)】陽虚・風寒表証(ようきょ・ふうかんひょうしょう) |

| 【中医学効能(治法)】 辛温解表・利水・補陽散寒・疏散風寒 |

【用語の説明】(term) 辛温解表法(しんおんげひょうほう) »…辛温解表法:辛温の薬で温め風寒の邪を体表から発散させる治療法です。悪寒、頭痛、発熱を治します。類語:祛風散寒法(きょふうさんかんほう)。 辛温解表法(しんおんげひょうほう) »…辛温解表法:辛温の薬で温め風寒の邪を体表から発散させる治療法です。悪寒、頭痛、発熱を治します。類語:祛風散寒法(きょふうさんかんほう)。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。 陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。 風寒表証(ふうかんひょうしょう) »…体表から風寒の邪が侵入して起こる悪風、頭痛、発熱などの症状です。 風寒表証(ふうかんひょうしょう) »…体表から風寒の邪が侵入して起こる悪風、頭痛、発熱などの症状です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『傷寒論』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

●西洋薬にはない大切な処方

●西洋薬にはない大切な処方いわゆる「風邪」の正式名称は「風邪症候群」といわれ、たいていはウイルス感染が原因です。その数は200種類以上あるとされ、さまざまな症状を引き起こします。ただし、同じタイプの風邪にかかっても、季節、年齢、体力の有無によって、人それぞれに発病の程度や進行具合が違ってきます。こうした背景を踏まえて、よりその人に適した治療をしていくのが漢方の特徴です。 麻黄附子細辛湯は、漢方でいう「少陰病(真の陰証)」の入り口にあたる病状に適した処方で、虚弱体質の人や体力が低下している人、お年寄りに大変有効な薬です。例えば、普通の体力の持ち主がかぜをひいた場合は、葛根湯や桂枝湯といった処方で十分に効果があります。 ところが、体力が落ちていると、病に対する抵抗力が衰えているため、いきなりつらい症状に悩まされます。特に現代は、クーラーの影響で夏でも体が冷えている人が多く、たとえ体力があっても体が冷えているため、体を温める効果が少ない葛根湯や桂枝湯では治りにくい場合があります。そのようなときに用いられるのが麻黄附子細辛湯です。冷えた体を温めて体力を補い、体内に入り込んだ陰証のかぜの毒を気持ちよく流して治療します。 ●決め手は「のどチクの風邪」 体力が落ちていたり、体が冷える人のかぜにもさまざまな症状がありますが、麻黄附子細辛湯の使用目標は、体がだるくて起きているのがつらい、寒気が強く、熱があっても発汗しにくい、顔色が青白い、のどに痛みがあってせきが出る、といった場合です。 中でも、かぜのひきはじめの「のどがチクチク痛む」ときに用いられるのが最大の特徴で、漢方を扱う医師の間では麻黄附子細辛湯は「のどチクの風邪」に効くといわれているほどです。特に、陰証(体が弱っている証)であればすぐに試してみるとよいでしょう。症状の進行を未然に防いでくれます。 また、かぜに限らず熱の出る病にも重宝されています。その昔、京都の漢方医が、天然痘(発疹の出る重い熱病)にかかって体が弱り、危篤状態に陥った5歳ぐらいの子どもに、麻黄附子細辛湯を2日間ほど与えて完治させた、という例もあります。 熱が出るということは、体内でウイルスと体が戦っている証拠です。しかし、陰証の場合は熱を外へ出せないため、寒気が強く、体がだるくて痛みを伴い、起きているのもつらいという状態になります。そこで、体を温めながら発汗を促し、熱を追い払う(病の毒を取り除く)、麻黄附子細辛湯のような処方が効果的なのです。 |

●体力の有無に関係なく、アレルギー性鼻炎にも有効

●体力の有無に関係なく、アレルギー性鼻炎にも有効こもった熱を追い出して「のどチクのかぜ」を治す麻黄附子細辛湯は、くしゃみや水っぽい透明な鼻水が止まらないアレルギー性鼻炎にもよく効きます。 これは、鼻の炎症に「冷え」が深くかかわっているからです。麻黄附子細辛湯の「寒さや冷えからくる病が体内に侵入してきたとき、体を温めて病を治す、体の中の病邪の熱と水を緩やかに発散させる」という特性が、この冷えに効くのです。この場合は、体力の有無にはあまり関係なく効果が認められています。 また、アレルギー性鼻炎によく用いられる小青竜湯で効果があまりみられない場合にも、試してみる価値があります。2つの処方を併用するのもよいでしょう。 |

●感冒、気管支炎に使用して下さい。

●感冒、気管支炎に使用して下さい。●感冒の諸症状を緩和・改善します。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

中薬(成分生薬)の解説

中薬(成分生薬)の解説

|

|

1.麻黄・細辛は、悪寒・発熱・頭痛・身体痛などの表寒に対し、発汗・解熱に働いて緩解させる(辛温解表)。また、鎮咳・痰の抑制に働く(化痰止咳)。 2.細辛・附子は血管拡張により血行を促進し、体を温め、鎮痛に働く(散寒・止痛)。 3.附子は全身の代謝を高め、強心に働く。 |

【中薬構成】(herb composition)

麻黄が主薬ですから、麻黄湯と同じく辛温発表剤の一つであることに違はないですが、附子という熱性薬が入っていること、それに細辛も温性の強い薬物であることから、著しい寒証向きの方剤です。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)比較情報 |

|

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »