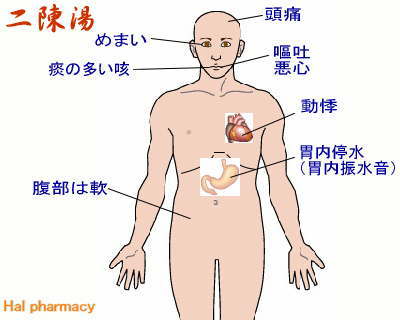

二陳湯

二陳湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)痰飲証(胃部振水音・痰多)/痰湿証治療の基本方剤/痰飲伏肺(痰湿阻肺) |

|

【中国主治】(Chinese Mainly treatment) 治一切痰飲為病,或嘔吐?心,或頭眩心悸,或胃部不舒,或因飲食生冷、脾胃不和。 |

| 【適応症】胃炎、胃カタル、気管支炎、悪心、嘔吐、眩暈(めまい)、つわり、胃下垂、咳嗽(痰の多い)、頭痛、気鬱、食傷、二日酔い、脳溢血、ノイローゼ、慢性頭痛、食中毒 |

|

【中国臨床應用】(Mainly treatment) 眩暈、嘔吐、妊娠惡阻、胃下垂、酒醉、食傷、氣鬱、習慣性頭痛、腦溢血,神經機能病等。 |

|

脾胃の痰 » 脾胃の痰 » 湿痰 » 湿痰 » 痰飲伏肺 » 痰飲伏肺 » |

|

【中国辨證】(Dialectic) (1)痰稀量多。 (2)嘔吐?心。 (3)眩暈心悸。 (4)胃部不舒。 (5)脈沈弦細。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【八法】…消法:消食導滞・散結消堅の効能により、気・血・痰・食・水・虫などが積聚した有形の滞結を徐々に消散させる治法です。 |

|

【中薬大分類】祛痰剤…固まった水液である痰を除する方剤です。きょ痰薬を主体にし、痰を排除・消解したり、各種の痰病に効果のある方剤です。 【中薬中分類】燥湿化痰剤…一般のきょ痰方剤です。湿痰に用います。湿痰は、脾陽不振のために運化が不十分になり、水湿が停聚して生じた痰です。 |

裏寒虚(りかんきょ) 裏寒虚(りかんきょ)

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(体力中くらい)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(体力中くらい)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●気滞…氣の働きがうまくいっていない方が使用します。氣の循環に停滞をきたした病態です。もっとも気滞に関連が深いのは内傷七情(喜・怒・憂・思・悲・恐・驚)と呼ばれる精神的ストレスで、「病は気から」と認識されているものです。 内傷七情は情緒系・自律神経系に影響して肝気欝結と呼ばれる抑うつ緊張の状態などを生じさせ、これに伴って各部位の気滞を引き起こします。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

| 【証(病機)】脾不運湿・湿痰(ひふうんしつ・しつたん) |

| 【中医学効能(治法)】 理気調中・燥湿去痰・化痰 |

【用語の説明】(term) 理気(りき) »…理気:気の流れを良くすることです。気(氣)を正常に巡らせ機能を回復する治療法です。 理気(りき) »…理気:気の流れを良くすることです。気(氣)を正常に巡らせ機能を回復する治療法です。 去痰(きょたん) »…痰を除くことです。 去痰(きょたん) »…痰を除くことです。 |

【出典】

(source) 西暦1107年 宋時代 『和剤局方』 陳思文 →処方使用期間:901年間 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

【中薬構成】(herb composition)

半夏・生姜・茯苓は小半夏加茯苓湯で、これに胃内停水をとる陳皮と緩和(鎮静)作用のある甘草の加わったものです。二陳湯の名は、半夏と陳皮は古い(陳旧な)ほどよいというところから出ています。 |

|

●方 解

本方係治由於胃?停水而引起嘔吐、?心的方劑。亦可用於痰飲引起的各種疾病。 方中以半夏燥濕利痰為君;茯苓行水消痰為佐;陳皮順氣下痰為臣;甘草健脾和中為使;生薑化食開痰。方名二陳者為方中半夏、陳皮須用陳久者佳,愈陳愈佳,故名二陳湯。 二陳湯加味方劑甚多、皆以本方為基礎方再加味。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:二陳湯(にちんとう)比較情報 |

|

|

【中国藥方加減】(Dialectic) 1.風痰:加南星、白附子。 2.寒痰:加乾薑、細辛。 3.熱痰:加??、??、天竺?。 4.濕痰:加蒼朮、厚朴。 5.氣痰:加香附、枳殼。 6.食積痰:加山?、神?、香附。 7.老人肺氣腫:加紫?、款冬花、砂仁。 8.胃寒嘔吐:加木香、砂仁。 9.不眠:加竹茹、枳實、名之?膽湯。 |

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »