���j���C��

���j���C��

�y�œ��ڎ��z�c�N���b�N���ĉ������B�ʐ^�͒����̐F�X�B

(Mainly treatment) (Mainly treatment)�q�{�A�݁A����瘀���^瘀���ǂɂ��֔� |

| �y�K���ǁz�K�����֔�A�X�N���nj�Q�A���o�s���A�Y��̈��H��A�������ǁA������ǁA���ɁA�₦�ǁA���o����ǁA���o����Y��̐��_�s���A���ɁA�֔�A�߂܂��A�����d���A���j�A�ɂ��сA���݁A���]�A�������A�����_�o�ɁA�q�{�i�t����j�̏[�����ǁA�q�X�e���[�A�N�a�A���o���A�N�����A�Ŗo�A�牺�o���A�ނ������A�P���A��A���Ŗo�ɂ��A�A�@�o���A���ɁA�s�D�ǁB |

|

��瘀�i瘀���j » ��瘀�i瘀���j » �o���E��瘀 » �o���E��瘀 » �C�،�瘀 » �C�،�瘀 » |

|

��͌���(�x�l�t�B�b�g)�݂̂����łȂ�����p(���X�N)�̉\��������܂��B���X�N���Ȃ�ׂ��}���A�x�l�t�B�b�g���ő���Ɉ����o�����Ƃ���Ȃ̂ł��B����g�p�������̗����Ƌ��͂��傢�ɕK�v�ł��B �y����p�z(ill effects) ������Ȃ������ꍇ�ɂ́A�������N�������Ƃ�����܂��B |

|

�y���@�Ӂz(Remark)

�~�c�O�Ȃ���A�₦�̋��������A�̂̋���������̕��A�ݒ����キ�A�H�~�s�U��f���C�A�q�f�≺���Ȃǂ��N�����₷�����A��ւ≺�������Ă�����́A�֊��i���j�i���p�������j�ł��B |

|

�y�D�P�E�����̒��Ӂz ���������́A����������������ꍇ������܂��̂ŁA�g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B |

�i�Ǐ�E�̎��j�����]�ޕ� |

����w�̏̉��

����w�̏̉��

����w�i�����j�̎��ÖړI�͕a�ׂ���菜���A�a������������A�A�z (positive and negative principles)�̃o�����X(balance)�̗���𐳂��A���ւ��鑟�D�̐����@�\�a�E�����邱�Ƃł��B (positive and negative principles)�̃o�����X(balance)�̗���𐳂��A���ւ��鑟�D�̐����@�\�a�E�����邱�Ƃł��B

����w�i�����j�̓����́A�g�̑S�̂�f���Ƃ������Ƃł��B

�g�̑S�̂̒��q�i�o�����X�j�𐮂��A�a�C�������Ă����܂��B

�ł�����A�a�C�̏Ǐ��łȂ��A��l�ЂƂ�̑̎����f�f���Ȃ���Ȃ�܂���B

���̂Ƃ��̐g�̂̏�Ԃ�̎�������킷�̂����i���傤�j(constitution)�Ƃ����T�O�ł��B

���̍l�����́A���m��w�������g�D�Ɍ��������߂Ă����̂Ƃ͑ΏƓI�ł��B

����w�i�����j�̗ǂ��́A�̂��̂����A�ɂ��ƂÂ��l��f���Ƃ����A���̍l�����ɂ���܂��B

����w�i�����j�̓����́A�g�̑S�̂�f���Ƃ������Ƃł��B

�g�̑S�̂̒��q�i�o�����X�j�𐮂��A�a�C�������Ă����܂��B

�ł�����A�a�C�̏Ǐ��łȂ��A��l�ЂƂ�̑̎����f�f���Ȃ���Ȃ�܂���B

���̂Ƃ��̐g�̂̏�Ԃ�̎�������킷�̂����i���傤�j(constitution)�Ƃ����T�O�ł��B

���̍l�����́A���m��w�������g�D�Ɍ��������߂Ă����̂Ƃ͑ΏƓI�ł��B

����w�i�����j�̗ǂ��́A�̂��̂����A�ɂ��ƂÂ��l��f���Ƃ����A���̍l�����ɂ���܂��B

|

���̏Ǐ�̂�����������́A�{���܂��ǂ������\�����傫���ł��B

|

|

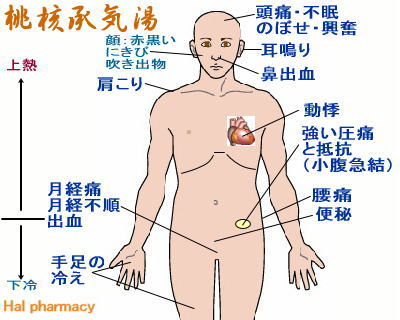

�y����啪�ށz�������c���̉^�s�߂�����܂ł��B���������̂ɂ��Č��������A�����̕a�ς����P������܂ł��B �y�����ށz������瘀���c������(瘀��)�𗬂����܂ł��B�~���E��瘀�ɂ���u�ɁE��E��ᎁE���g�s���E���o�ɁE�����o���邢�͎Y��̈��I��E���^�Ǐ����E���N�Ȃǂ̂��܂��܂ȕa�ςɎg�p���܂��B |

���M���i��˂��j ���M���i��˂��j

�c�i�̎��E�Ǐ�j���A���i�����Ǐ�j�A�M�i������j�A���i�̗͏[���j�A瘀���i������j�A�C��Ձi�̂ڂ��E�C���C���E�ْ��E�s���j�̕��ɓK�����܂��B

�c�i�̎��E�Ǐ�j���A���i�����Ǐ�j�A�M�i������j�A���i�̗͏[���j�A瘀���i������j�A�C��Ձi�̂ڂ��E�C���C���E�ْ��E�s���j�̕��ɓK�����܂��B

|

|

�y�C���Ét�z�c�l�̂̐������x����v�f�Ƃ��āA��(qi)�E��(blood)�E�Ét(body fluid)�̂R������܂��B ����瘀�c���̗��ꂪ���������g�p���܂��B����ϐ��������I���t�̈Ӗ��ŁA���㐼�m��w�I�ɂ͔����z�n�̏�Q���ł���瘀�ɋ߂��a�Ԃƍl�����܂��B ��܂��ɂ͐Ö��n�̒�ؑ����T���ɑ������܂����A���t�S�f�x�̑���A�ÌŘ��i�A�����A�����A�@�ۉ��A���B���a�ρAፍ��A����Ȃǂ̗l�X�ȕa�Ԃ��܂܂�܂��B �܂��A�����E�牺�_��o���⌌�Ǔ��̋Ì��i��ጂȂǁj�ADIC�̂悤�Ȍ��Ǔ��ÌŘ��i�ɂЂ������o������瘀�Ɣ��f����Ă��܂��B |

|

�y�C���ÁE���D�z �����M�E��瘀�i�肶�˂E�����j�c���M�������Łu������������������(�����}��)�E���̂��Ƃ��v�Ȃǂ��݂���M���N���ɗp�����܂����B�q�{�E���Փ��E�N���Ȃǂ̉��ǂ��Ƃ��Ȃ����nj�ƍl�����܂��B ���m�͑剩�Ƌ��ɟT�i�����j������o�����������A���������P���܂��B�܂��A�����������܂ނ̂ŁA��ւ����Ċɉ�(����)�̌��ʂ������܂��B�j��͌��NJg���E���s���i�ɂ��A����̌��������܂��B ����䂦�A�M���Ɠ����Ɍ�瘀���݂���ꍇ�A���Ȃ킿���ǐ��̌��s��Q�ɂ�錃�����ɂ݂�����E�o���Ȃǂ��������Ƃ��ɗp����Ɨǂ��ł��B ��ʂɂ́A���Փ�����Ȃlj��ł̉��ǂŏz��Q������������Ԃɗp���܂����A���M�Ɗ�����瘀�Ƃ����L���g�p���܂��傤�B |

| �y�i�a�@�j�z���M��瘀�i���˂����j |

|

�� |

| �y����w���\�i���@�j�z ���M�b���E������瘀 |

�y�p��̐����z(term) ���M�b�Ζ@�i�����˂��Ⴉ�ق��j »�c�������̐����p���A�M��Ύׁi���M�E�����E��ʍg���E�ڂ̏[���E�����j���������Ö@�ł��B ���M�b�Ζ@�i�����˂��Ⴉ�ق��j »�c�������̐����p���A�M��Ύׁi���M�E�����E��ʍg���E�ڂ̏[���E�����j���������Ö@�ł��B ���������@�i�j »�c ���������@�i�j »�c ���M�i���˂j »�c�M�ׂ����ɋy�яo�����N��i���M�j�B�n���ɔ����M�i���M�j�ł��B ���M�i���˂j »�c�M�ׂ����ɋy�яo�����N��i���M�j�B�n���ɔ����M�i���M�j�ł��B ���I�i�����j »�c���̗��ꂪ������Ԃł��B�����I�@�\����������A�������̂��Ƃł��B��ʂŌ������s��Q�̂悤�Ȃ��̂ł��B�ތ�F�I���B ���I�i�����j »�c���̗��ꂪ������Ԃł��B�����I�@�\����������A�������̂��Ƃł��B��ʂŌ������s��Q�̂悤�Ȃ��̂ł��B�ތ�F�I���B |

�y�o�T�z

(source) ����250�N�@�O������@�w�����_�x�@�Z���@�������g�p���ԁF1758�N�� |

�y���@�l�z

(remarks)

�y���@�l�z

(remarks)�������Ȏg���������K�v�ȏ����̊����� �w�l�Ȏ����ɂ́A��ԂƂ��ėp�����鏈������������܂��B���A䉖�U�̂ق��ɂ́A�j�}䨗�ۂ�����ꡎU�A���j���C���Ȃǂ��悭�m���Ă��܂��B�����͂�������A��瘀���܂ɕ��ނ���銿����ł��B�����ŁA�����̗p�@�̈Ⴂ�������܂��Ɍ��Ă����܂��傤�B �܂��A�K���ƂȂ�̗͒��x���ア���ɕ��ׂ�ƁA���A䉖�U(����)�A�����ꡎU(���ԏ�)�A�j�}䨗��(���ԏ`����)�A���j���C��(����)�Ƃ������ɂȂ�܂��B �E���A䉖�U�́A�₦��瘀�������u���Y�̖�v�ŁA�ނ��݂�A�̏o�ُ̈�Ƃ��������ł��Ǐ�Ɍ����A���o�ɂȂǂ̒��ɂɂ��p���܂��B �E�����ꡎU�́A�X�N����Q�̑�P�I���Ƃ��ėp�����邱�Ƃ�������ł��B �E�j�}䨗�ۂ͌��ƋC�̖�ł���A�̂ڂ��ȂNjC�̏�Ղ��P�[�X�ɂ悭�����܂��B �E���j���C���́A�̂ڂ��ĕ֔邪���ȑ̗͂̏[�������^�C�v�ɍ�����ł��B �������A�����̑̂̓f���P�[�g�ŁA�������z�ʒʂ�ɍ���Ȃ��ꍇ�����X�ɂ��Ă���܂��B瘀���ɍł��L���g�����͌j�}䨗�ۂƓ��A䉖�U�ł����A���Ƃł��g�������ɖ����P�[�X���悭�����܂��B������߂Čj�}䨗�ۂ�I��ł������Ȃ������Ƃ����l�����A䉖�U�ł悭�Ȃ邱�Ƃ��A�܂����̋t�̃P�[�X������̂ł��B�܂�A���ۂ̎��Âł͏_��ɏ��������������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B |

��瘀���i�����j�ɂ��֔�⌎�o�s�������P

��瘀���i�����j�ɂ��֔�⌎�o�s�������P�����֔̕��ōł���\�I�Ȃ��̂́A�剩�ƊÑ��ō\�����ꂽ�u�剩�Ñ����v�ł��B���̏����ɐ����䊏ɂ�������ƁA�ɉ��i���j(�b���i���Ⴐ�j)��p�������Ȃ�u���ݏ��C���v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B�����āA����Ɍ��i���j���߂��炷���m�ƋC���߂��炷�j�}������������j���C���ɂȂ�܂��B �̗͂͒����x�ȏ�A�̊i���������肵�����̐l�ŁA�㔼�g�͂̂ڂ��C���Ȃ̂ɉ����g�͗₦��M�^�C�v�ł��B�܂��A������������A��ɍ��������ɂ�����∳�ɂ�����ȂǁA�����ł���瘀���i�����j(���̑�)��\���Ǐ���ꍇ�ɂ́A���j���C���������Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B ���ł��铍�m�́A����瘀���i�����j�̉��P�ɗL���ł���ق��A���b�����܂܂�Ă���̂ŕւ��炩�����铭��������܂��B�܂��A�j�}�́A���ǂ��g�����Č��s�𑣐i���A�̂ۂ���C���C���U�����܂��B�剩��䊏ɂ͑�\�I�Ȋɉ��܁i�������j�ŁA�M�≊�ǂ���߂铭��������܂��B�����4�̐���a�����������S���̂��Ñ��ł��B�����ɑ�����łȕ֔���͂��߁A���o�s���₻��ɂ�鐸�_�s���Ȃǂ����P���܂��B ���X�N����Q�⌌�̓��ɗL�� �����̌��o���I������O��̎������u�X�N���v�Ƃ����A���̎����Ɍ������̓I�E���_�I�ȔY�݂���ʂɁu�X�N����Q�v�ƌĂт܂��B��ȏǏ�ɂ́A�̂ڂ��A������A�߂܂��A���ɁA�s���A����A�����̕ϓ��A�_�o�ߕq�A�s�����̑���A�˂��݁A�₫�����A�얞�A���Y�A�Ȃǂ��������܂��B�܂��A�X�N���Ɍ��炸�A�����_�o�̎����Ɠ�����̕ω��ł��܂��܂ȔY�݂�������Ԃ��A�����ł́u���̓��ǁv�Ƃ����A�X�N����Q�Ƃقړ��l�̏ǏN����܂��B �����ł́A�X�N����Q�����̓����u瘀���v����̗v���ƍl����̂ŁA�̗͂��[�����Ă�����^�C�v�̏����ɂ͓��j���C�����悭�p�����܂��B���̏����������l�́A��F���ԍ����A���ւ��̍��߉�1�`2�p�̂Ƃ���ɒ�R���ƒɂ݂�����A���ɁA�̂ڂ��A�֔錎�o�ɂȂǂ�����܂��B 瘀���i�����j������ƁA�S�g�̌��s�������Ȃ�A����ɔ����ċC�Ɛ��̂߂���������Ȃ�܂��B���������āA���t�ƂƂ��ɑ̓��̐��������łȂ��A�����t����p�t�Ȃǂ̑̉t����A���_��Ԃ��s����Ɋׂ�₷���Ȃ�܂��B����������Ԃ��y�ɂ��ĉ��P����̂��A���̓��j���C���Ȃ̂ł��B |

���j�����킸�u�Ŗo���v�ɂ����p�����

���j�����킸�u�Ŗo���v�ɂ����p������̂̈ꕔ���d���ꏊ�╨�ɂԂ������ƂŁA�畆��S�������[�������ɑ������邱�Ƃ��u�Ŗo���v�Ƃ����܂��B�قƂ�ǂ̐l�́A�Ԃ��������𒆐S�ɐ`���`�ԂƂ��������̕ω�(�牺�o��)��̌����Ă��邱�Ƃł��傤�B ���������Ŗo���ɂ��A���j���C���͌����ڂ�����܂��B�������j���͖₢�܂��A瘀���i�����j���������ɂ����ւ��̍��߉�1�`2�p�̂Ƃ���ɂ�����̐l�ɗp�����܂��B �Ŗo�ǂ̂悤�Ȕ牺�o���́A�܂��ɖڂɌ�����瘀���i�����j�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B���̂悤�ȉ��ǂ�����ꍇ�ɂ́A�剩��䊏ɂ𑽂߂ɗp����ƌ��ʓI�ŁA���Ƃ��c�����Ɏ������Ƃ��ł��܂��B����ɁA��A���i������ԁj��Ŗo���Ĕr�A��Q���N�����Ă���ꍇ�ɂ����p�ł��܂��B |

|

|

|

�y���Â̓����z ����w�i�����j�ɂ����鎡�Â̓����́A�u�a�C���̂��̂ɂ�����炸�A�̎��̉��P�ɂ���Č��N�ɓ����v���ƂƁA �u���R������(herb)������������������g���v���Ƃł��B ���̂ɂ�����u�C���G�l���M�[(energy)�I�Ȃ��́E���̂̋@�\�⓭���v�A�u�������t�v�A�u�Ét���̓������v�̂R�v�f���g�̂��o�����X(balance)�ǂ��z���邱�Ƃ�����ƍl���܂��B �l�Ԃ̌��N�́A�����u�C�v�i�z�j�Ɓu���E�Ét�v�i�A�j�̒��a�̂��Ƃɕۂ���Ă��܂��B�u���E�Ét�v�́A�����͂ƂȂ�u�C�v�̂��Ƃŏ��߂Ċ���������A�S�g���z���Čܑ��Z�D�ɉh�{���������܂��B ���̉A�z(positive and negative principles)�����a���Ă���A���N�ł����܂����A�A�z�̃o�����X�������ƁA���܂��܂ȕa�C���N���Ă���̂ł��B |

�y����\���z(herb composition)

���ݏ��C���ɓ��m(���j�Ƃ�))��)�ƌj�}�����������̂ł��B���m�ɂ͋�瘀����p�A�j�}�ɂ͂̂ڂ���������p������A�Ƃ��ɔ��U���ł��B |

�a�ǁE���f�E��f�E���f�ɂ���

�a�ǁE���f�E��f�E���f�ɂ���

|

�a�ǂ́A���̏Ǐ�ɓ��Ă͂܂邱�Ƃ�����A�����\�����傫���ł��B

�Ǘ�E����́A�N���b�N���ċ�̓I�ȗ�����ǂ݉������B

���f�́A�����̐ؐf�ł��B���{�����ł悭�g�p����܂��B

��f�́A��̏�Ԃ̖]�f�ł��B�̔���̗L���Ȏ�i�ł��B

���f�͖��̐ؐf�ł��B���̑����́A�m���ɔ���ł��܂����A����ȊO�͓���Z�p�ł��B

�e�����{�^�����N���b�N���Ă��ǂ݂��������B

���������F���j���C���i�Ƃ��������傤���Ƃ��j��r��� |

|

|

�y�����z(�����̊���������킹������) ���܂Ƃ̌��p���p�������܂��B�����͗nj��ȃP�[�X�������ł��B �{���̏̕��ŁA����Ɏ��̏Ǐ�����́A���킹�Ď��̕��܂����ނƗǂ������܂��B

|

�A�z�܍s��

�A�z�܍s������w�̃x�[�X�ɂ���̂��A�u�A�z�܍s���v�ƌĂ��v�z�ł��B�u�A�z�_�v�Ɓu�܍s���v��2����������ɂȂ������̂ł����A�ǂ�������R��l�̂̊ώ@���琶�܂ꂽ�N�w�I�Ȏv�l�@�ł��B

�A�z�_�ł́A���R�E�̂�������̂��u�A�v�Ɓu�z�v�́A�Η�����2�̗v�f�ɕ����čl���܂��B�A�Ɨz�͑������鐫���������Ă��܂����A������ǂ��炩��ł��������Ă��܂����Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA��Ƀo�����X���Ƃ肠���Ă��܂��B���R�E�ł́A��͉A�ŁA���͗z�A���͉A�ŁA���z�͗z�A���͉A�ŁA�͗z�Ƃ���܂��B�܂��A�l�̂ł́A�u�ܑ��v���A�ŁA�u�Z�D�v���z�A�w�����z�ŁA���Ȃ����A�Ƃ���܂��B���������A�Ɨz�̕��ނ͐�ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��r���鑊��ɂ���ĕω����܂��B���Ƃ��A�w���Ƃ���ׂ�Ƃ��Ȃ��͉A�ł����A�������Ȃ��ł���̂ق��͗z�ŁA���̂ق��͉A�ƂȂ�Ƃ������ꍇ�ł��B

�܍s���ł́A���R�E�̂��܂��܂ȗv�f���u�v�u�v�u�y�v�u���v�u���v��5�̗v�f�ł���u�܍s�v�ɕ����čl���܂��B������5�̗v�f�ɂ́A���ꂼ������I�Ȑ���������܂��B�͂܂�������ɐL�т鐫���A�͔R���オ�鐫���A�y�͐��݈�Ă鐫���A���͕ω��E���k�����鐫���A���͉��ɗ���ď������������鐫��������Ƃ���܂��B

���ꂼ��̐����ɂ���āA�܍s�́A���݂��ɏ�����������A�������������肵�Ȃ���A�S�̂̃o�����X��ۂ��Ă��܂��B�܍s�����݂ɏ��������W���u�����v�Ƃ����A�����������W���u�����v�Ƃ����܂��B�l�̂́u�ܑ��v�̊Ԃɂ��A�������������⑊���̊W������A�܍s���̍l�������͐f�f�⎡�Âɂ���������Ă��܂��B

![���o�@�T�ցi�_��ȁE��]�E�ʐ�����i�����K�j�j ���o�@�T�ցi�_��ȁE��]�E�ʐ�����i�����K�j�j](http://www.hal.msn.to/objects_8/shosai008.jpg)

![���g�p�ڕW�ցi�_��ȁE��]�E�X���j ���g�p�ڕW�ցi�_��ȁE��]�E�X���j](http://www.hal.msn.to/objects_8/shosai011.jpg)

�����E����w(Traditional Chinese Medicine)�ɂ��������Â̓����́A�u�a�C���̂��̂ɂ�����炸�A�̎��̉��P�ɂ���Č��N�ɓ����v���ƂƁA

�u���R��

�����E����w(Traditional Chinese Medicine)�ɂ��������Â̓����́A�u�a�C���̂��̂ɂ�����炸�A�̎��̉��P�ɂ���Č��N�ɓ����v���ƂƁA

�u���R�� �u�����P������t�v�ȂǂƏ��i���ɗ��p����Ă��܂��B

�u�����P������t�v�ȂǂƏ��i���ɗ��p����Ă��܂��B

��

��

�̔��胁�j���[��ʂ� »

�̔��胁�j���[��ʂ� »

![�]���O�i�k���j �]���O�i�k���j](http://www.hal.msn.to/objects_4/boukyourou001.jpg)

![���̃`���C�i���ƍ]�� ���̃`���C�i���ƍ]��](http://www.hal.msn.to/objects_2/koizumi001.jpg)