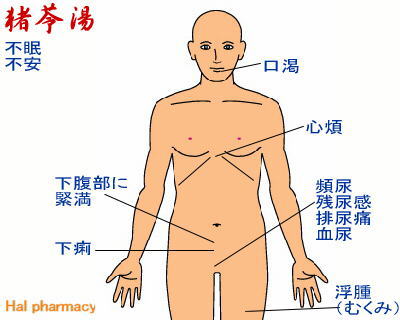

猪苓湯

猪苓湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)排尿(慢性膀胱炎・尿道炎・血尿)/「陰虚+下焦湿熱」による泌尿器疾患に多用/陰虚+膀胱湿熱 |

|

【中国主治】(Chinese Mainly treatment) 一、水熱互結證。小便不利、發熱、?欲飲水;或見心煩不得眠或兼有咳嗽、嘔?、下利。 二、亦治淋疾、尿血、小便澀痛、點滴難出、小腹脹痛者。 |

| 【適応症】尿路結石、腎炎、ネフローゼ、頻尿、排尿痛、残尿感、血尿、尿量減少、小便難、尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、腰以下の浮腫、下痢、膀胱カタル、腎臓膀胱結石による排尿困難、突発生腎出血、腎孟炎、腎臓結核、不眠症、ひきつけ |

|

【中国臨床應用】(Mainly treatment) 泌尿系感染、泌尿系結石、急慢性腎盂炎、急慢性絲球體腎炎、疑似膀胱癌、急慢性腎炎、肝硬化腹水,血尿、不眠。 |

|

膀胱湿熱(泌尿器・生殖器炎症、結石) » 膀胱湿熱(泌尿器・生殖器炎症、結石) » 膀胱や性器の湿熱 » 膀胱や性器の湿熱 » |

|

【中国辨證】(Dialectic) (1)小便不利。 (2)尿道灼痛。 (3)血尿。 (4)口?心煩。 (5)舌紅脈數。 |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) 特に副作用はありませんが、証が合わなかった場合には、効果が現れません。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【八法】…消法:消食導滞・散結消堅の効能により、気・血・痰・食・水・虫などが積聚した有形の滞結を徐々に消散させる治法です。 |

|

【中薬大分類】祛湿剤…停滞した水液(湿)を除去する方剤です。 【中薬中分類】利水滲(しん)湿剤…湿を排泄する方剤です。 |

裏熱実(りねつじつ) 裏熱実(りねつじつ)

…証(体質・症状)は、一応裏証(内臓)、熱証(炎症)、実証(体力あり)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

…証(体質・症状)は、一応裏証(内臓)、熱証(炎症)、実証(体力あり)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

| 【証(病機)】膀胱湿熱兼陰虚(ぼうこうしつねつけんいんきょ) |

| 【中医学効能(治法)】 利水清熱・滋陰止血・利湿 |

【用語の説明】(term) 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 清熱(せいねつ) »…熱をさますことです。身体の内部の熱を冷ますことです。体表の熱の場合は解熱といいます。 清熱(せいねつ) »…熱をさますことです。身体の内部の熱を冷ますことです。体表の熱の場合は解熱といいます。 滋陰() »… 滋陰() »… 止血(しけつ) »…出血している血を止めることです。 止血(しけつ) »…出血している血を止めることです。 膀胱(ぼうこう) »…六腑の一つで、腎の付属器官として尿を貯蔵、排出するものです。 膀胱(ぼうこう) »…六腑の一つで、腎の付属器官として尿を貯蔵、排出するものです。 湿熱(しつねつ) »…体の余分な水分が熱を帯びた状態のことです。湿邪+熱邪が発病因子となったものです。 湿熱(しつねつ) »…体の余分な水分が熱を帯びた状態のことです。湿邪+熱邪が発病因子となったものです。 陰虚(いんきょ) »…陰虚;冷やす力が不足しほてりやすくなった状態です。体の構成成分の液体、血・体液などが不足し、消耗、乾燥状態になります。虚熱証です。 陰虚(いんきょ) »…陰虚;冷やす力が不足しほてりやすくなった状態です。体の構成成分の液体、血・体液などが不足し、消耗、乾燥状態になります。虚熱証です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『傷寒論』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

●膀胱炎・尿道炎を治し血尿に効く

●膀胱炎・尿道炎を治し血尿に効く猪苓湯は、実証から虚証まで幅広く用いられる利水剤です。膀胱炎や尿道炎だと分かった人は、猪苓湯を試してみるとよいでしょう。 膀胱炎の主な症状は、排尿時に下腹部が痛む、尿量減少、頻尿、残尿感などで、尿道炎では排尿時の痛み、局所のかゆみなどが起こります。これに加え、異常にのどが渇く、汗をかかないといった水分代謝の異常、イライラ感や不眠などの精神不安を伴う場合は、猪苓湯が効果的です。 膀胱炎や尿道炎の原因は、ほとんどが細菌感染です。その感染経路は、尿道の出口から尿道、膀胱へと上がっていく状態と、腎孟炎、腎炎など、尿管へと下がっていく状態とがあり、細菌による炎症が排尿異常を起こします。炎症には熱がつきもので、猪苓湯には、体内の炎症による熱を取り去り、水分代謝をスムーズにする働きがあります。その効き目は、体内の水分バランスを調整しながら余分な水分を排出させるので、膀胱炎を繰り返して抗生物質が効きにくくなった慢性の症状にも、また、血尿を伴う急性の症状にも効果があります。ただし、体が冷え過ぎたために起こる膀胱炎には逆効果になるので特に注意しましょう。 ●八味地黄丸を使えないときは猪苓湯 尿の出が悪くて気持ちよく排尿ができない、それなのに、しばしば尿意をもよおす、腰や足が冷える、というような症状があると、前立腺肥大や前立腺炎、慢性腎炎、膀胱炎などの疑いが挙げられます。 特に中高年の男性では、下腹部が大変軟らかく、触られても分からないほど知覚鈍麻していることがあり、こうした場合にはまず八味地黄丸を用いることが考えられます。ところが、こうした人は、胃腸が弱く、腹部が軟弱で胃内停水があるような場合が多いため、補腎(腎気を補う作用)を中心とした八味地黄丸を服用すると、下痢をしたり食欲をなくしたりすることもあります。八味地黄丸が合わないこのような人には猪苓湯が用いられます。弱った消化器系に刺激を与えずに治してくれる、やさしい漢方薬が猪苓湯といえます。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

|

●方 解

本方原治傷寒之邪,傳入陽明或少陰,化而為熱與水相搏,以致水熱互結、熱結下焦、小便不利或尿道澀痛之証。 方中豬苓、茯苓入腎、膀胱二經,豬苓甘淡微苦、苦能下降直達少陰,甘能滲利水濕;茯苓淡滲利濕,健脾以制水濕之源;澤瀉利水瀉熱;滑石甘寒而滑,清熱通淋;阿膠滋陰潤燥且能止血。諸藥合用,清熱養陰與利水併用,利水而不傷陰、滋陰而不歛邪,使水氣去,邪熱清、陰液復、諸症自除。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:猪苓湯(ちょれいとう)比較情報 |

|

|

【合方】(複数の漢方薬を合わせた処方) 他剤との効用併用を示します。合方は良効なケースが多いです。 本方の証の方で、さらに次の症状がある方は、合わせて次の方剤を飲むと良く効きます。

|

|

【中国藥方加減】(Dialectic) 1.血尿:加白茅根,炒地?,合四物湯。 2.熱淋:加?蓄、瞿麥。或合八正散。 3.尿短淋漓:加車前子。 4.腰痛:加桑寄生、牛膝。 5.泌尿系結石:加海金砂,合芍藥甘草湯 6.小便赤澀:合導赤散。 |

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »