真武湯

真武湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)腎陽虚性(重度な冷え)・浮腫(むくみ)/腎虚水泛が著しい/脾腎陽虚 |

| 【適応症】胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳溢血、脊髄疾患による運動ならびに知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症・心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性掻痒症、慢性下痢(泄瀉)、低血圧症、慢性腎炎、風邪、慢性腸カタル、メニエール症候群、アテトーゼ、眼球振盪症、老人・虚弱者・衰弱者の感冒、肺炎、萎縮腎、小児自家中毒。 |

|

陽虚 » 陽虚 » 水気凌心(心不全) » 水気凌心(心不全) » 脾陽虚(脾陽不振・脾陽虚弱・脾胃虚寒) » 脾陽虚(脾陽不振・脾陽虚弱・脾胃虚寒) » 脾腎陽虚 » 脾腎陽虚 » 腎陽虚(命門火衰) » 腎陽虚(命門火衰) » |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) 特に副作用はありませんが、附子の影響で身体がとても温められる為、暑がりの方には向きません。証が合わないと、のぼせることがまれにあります。 |

|

【注 意】(Remark)

×残念ながら、体力が充実(実証)し、暑がりで、のぼせのある(熱証)方は、禁忌(きんき)(服用を避ける)です。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 ●附子が含まれているため、子供の使用には注意が必要です。 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

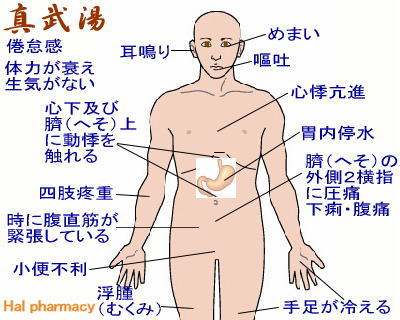

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【使用目標】 本方剤の適応する使用目標は次のとおりです。 ●冷え症で胃腸が弱い。 ●手足が重くてだるく、痛むこともある。 ●血色が悪く、下痢(泄瀉)しやすい。 ●めまいがあり、脈にも腹部にも力がない。 ●体が震える、または動揺感がある。 ☆腹痛、嘔吐、せきがある。 ●尿量が減少している。 ●みぞおちに動悸がある。 |

|

【八法】…消法:消食導滞・散結消堅の効能により、気・血・痰・食・水・虫などが積聚した有形の滞結を徐々に消散させる治法です。 |

|

【中薬大分類】祛湿剤…停滞した水液(湿)を除去する方剤です。 【中薬中分類】温化水湿剤…温めながら湿を除する方剤です。 |

裏寒虚(りかんきょ) 裏寒虚(りかんきょ)

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)、湿証(水分停滞)の方に適応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●気虚…氣が不足している方が使用します。氣の作用の不足で、全身の機能・代謝・抵抗力の低下や興奮性の低下などに伴う症候を現します。 疲れやすい、元気が無い、活力低下などを特徴とします。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

|

【気血津・臓腑証】 陽虚の水滞(ようきょのすいたい)…利水に主眼があり、陽虚によって生じた浮腫(むくみ)あるいは水様性下痢(泄瀉)に適しています。主薬は附子で、全身の機能賦活・脳の興奮性増大・強心・血管拡張などによって循環を促進し、白朮・茯苓の利水の効能を強めます。陽虚の水滞では、水分の吸収・排泄の機能自体が低下しているために、単なる利水薬では効果がなく、附子・乾姜などの機能賦活の薬物の配合が必須である.こうした利水の方法を「温陽利水」「通陽利水」ともいいます。 |

|

臓腑の中寒(実寒・虚実挾雑)(ぞうふのちゅうかん(じつかん・きょじつきょうざつ))…温中散寒の附子・乾生姜が主体で、止痛の白芍が配合されており、腹痛を緩解します。さらに利水薬の白朮・茯苓が十分配合されているので、水様便あるいは浮腫(むくみ)などの水滞にもっとも適しています。エキス剤では附子・乾生姜の配合が少ないので、温中散寒の効能はやや弱いです。 |

|

陽虚・寒証の水湿(ようきょかんしょうのすいしつ)…補陽・散寒・利水の効能をもつ附子・生姜が加えられており、冷えの改善・水分の吸収排泄が強められています。附子は強心に働くので、強心利尿剤と考えて使用してもよいです。白苔は軽度の利水に働き、補血柔肝により肝の疏泄(そせつ)を調整し、他薬を裏へ向かわせる目的で加えられています。腎の蒸騰気化が低下して生じる水湿停滞に適し、冷えをともなう浮腫・水様便、あるいは水飲による動悸・めまい・咳漱・嘔吐などに奏効します。補気健脾・補陽・補血薬が配合されているところから、内湿・水飲の発生原因である気虚・陽虚を根治し、長期間使用しても弊害が少ないです。 一般には、熱証を呈さない水湿全般に広く用いれば効果は良好です。 |

| 【証(病機)】少陰陽虚・水質内停・阻滞三焦(しょういんようきょ・すいしつないてい・そたいさんしょう) |

|

● |

| 【中医学効能(治法)】 温陽利水・補陽・利湿 |

【用語の説明】(term) 温陽(おんよう) »…温める力を補充することです。 温陽(おんよう) »…温める力を補充することです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 少陰(しょういん) »…臓腑・経絡のうち臓に属する陰経のひとつです。 少陰(しょういん) »…臓腑・経絡のうち臓に属する陰経のひとつです。 陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。 陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。 三焦(気と津液の通路)(さんしょう) »…全身に広がる膜状の組織で、臓腑、組織を包み込む気と津液の通路です。 三焦(気と津液の通路)(さんしょう) »…全身に広がる膜状の組織で、臓腑、組織を包み込む気と津液の通路です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『傷寒論』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

【備 考】

(remarks)

【備 考】

(remarks)●北方の守護神名を改めた薬  新陳代謝が低下してくるお年寄りだけでなく、体力が落ちたと自覚する人なら、誰でも一度試してみる価値の高い真武湯は、もともと「玄武湯」と呼ばれていました。 新陳代謝が低下してくるお年寄りだけでなく、体力が落ちたと自覚する人なら、誰でも一度試してみる価値の高い真武湯は、もともと「玄武湯」と呼ばれていました。玄武とは、中国の神話にある方位の神様(四神)のひとつで、北方の守護神のことです。五行説では、北は水に属し、人の内臓では腎臓・膀胱がそれに当たります。また、北を象徴する色が黒(玄)に当たり、主薬である附子の色がこれに一致するので、玄武湯と名づけられたのです。 ところが、時の皇帝が亡くなったとき、その名を玄武帝として葬られたことから、皇帝と同名になってしまうのはまずいということで改名されました。以来、玄武湯は真武湯として用いられています。 |

●応用範囲の広い便利な処方

●応用範囲の広い便利な処方真武湯は、体力・抵抗力がともに落ち、代謝機能が低下した裏寒虚証の方に適した薬です。例えば、生まれつき胃腸が弱く、常に体が冷えた状態で全身がだるく、軽いながらも頻繁に下痢(泄瀉)をするといった場合は、真武湯を試してみるとよいでしょう。 5つの生薬で構成された真武湯は、それぞれの薬効が痰飲(たんいん)に働き、低下した身体の機能を高める作用に優れています。特に、主薬である附子は、身体を温める効果が非常に高く、冷え症も下痢(泄瀉)も改善へと導きます。かぜをひいた場合、まず真武湯を服用してエンジンをかけ(体を温め)てから葛根湯を用いると、早い効き目が期待できる、といわれるほどです。 また、悪性の伝染病など、熱の出る病では、その出方によって小柴胡湯の目標に類似した弛張熱(少し下がっては上がることを繰り返し、徐々に高くなる熱)の場合があります。このとき、小柴胡湯を用いても効果がなければ真武湯の存在を思い出しましょう。裏寒虚証の病に効く真武湯は、表寒実証のかぜに使われる葛根湯に比べると知る人も少なく、あまり活用されませんが、使い方を覚えると非常に便利な処方です。 現代ではクーラーの存在は欠かせませんが、そのせいで身体も冷やされてしまいます。もともと身体が弱い人ばかりでなく、外的要因からの体力減退を回復するためにも、常備薬として活用するのもよいでしょう。 |

●クラッと感じる「めまい」に真武湯

●クラッと感じる「めまい」に真武湯めまいは意外に厄介で、現代医学には、なかなか的中する薬が見当たりません。真武湯が適応する症状を挙げてみると、周囲は何事もないのに自分だけが揺れる「地震感」、体がフワフワと浮いている感じの「空中浮遊感」、目の前の景色が流れるように見える「車窓感」、歩いているときに「寄りかかり感」があり、まっすぐ歩けない「斜行」、実際はまっすぐ歩いているのに「斜行感」があり、体の方を曲げて行動してしまう、などです。 ・このように、激しくはないものの、気持ちの悪いめまいには真武湯がよく効きます。 ・ちなみに、クラクラする激しいめまいには沢瀉湯(たくしゃとう)が使用されます。 ・立ちくらみには、苓桂朮甘湯(れいけいじゅつかんとう)が一般的に用いられます。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

中薬(成分生薬)の解説

中薬(成分生薬)の解説

|

【中薬構成】(herb composition)

熱性薬の代表である附子が主薬の方剤ですから、新陳代謝の衰えた冷えのある状態に使う方剤です。白朮・茯苓は湿(水分の停滞)を除く薬物、生姜と附子にも同様の作用があり、方剤は全体として湿を除く作用が強いと言うことができます。方剤中芍薬はやや寒性を帯びますが、他は茯苓が平性であるのを除いて、すべて温性ないし熱性(附子は熱性薬の代表)であり、かつ補性ですから、この方剤は高度の寒虚証で、しかも湿のある場合に用いるものです。すなわち手足が冷えて、顔色の悪い虚弱体質者の水漏性下痢(泄瀉)に好適の方剤です。芍薬は鎮痛薬で、下痢(泄瀉)にともなう腹痛を治療することができます。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:真武湯(しんぶとう)比較情報 |

|

|

【合方】(複数の漢方薬を合わせた処方) 他剤との効用併用を示します。合方は良効なケースが多いです。 本方の証の方で、さらに次の症状がある方は、合わせて次の方剤を飲むと良く効きます。

|

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »