小半夏加茯苓湯

小半夏加茯苓湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)痰飲嘔吐 |

|

【中国主治】(Chinese Mainly treatment) 一、痰飲,小便不利。 二、卒嘔吐、心下痞、膈間有水、眩悸者。 |

| 【適応症】つわり(妊娠嘔吐)、その他の諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)、悪心、乗り物酔い、嘔吐、胃部に水分停滞感があって嘔吐するもの。 |

|

【中国臨床應用】(Mainly treatment) 妊娠嘔吐、各種嘔吐、梅尼爾症候群、急性胃腸炎、胃下垂、?氣、濕性肋膜炎。 |

|

脾胃の痰 » 脾胃の痰 » 肝胃不和(肝気犯胃) » 肝胃不和(肝気犯胃) » |

|

【中国辨證】(Dialectic) (1)嘔吐不?。 (2)上逆。 (3)?心,心下痞 (4)眩悸。 (5)尿少。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

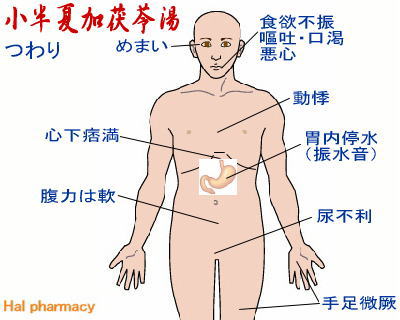

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【中薬大分類】理気剤…気の運行を調節する方剤です。気の巡りを改善して気滞を治します。 【中薬中分類】降気剤…気の逆流を下降させる方剤です。即ち、気機上逆(気逆)に用います。 |

裏寒虚(りかんきょ) 裏寒虚(りかんきょ)

…証(体質・症状)は、一応裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、中間証(体力中くらい)、湿証(水分停滞、胃内停水)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

…証(体質・症状)は、一応裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、中間証(体力中くらい)、湿証(水分停滞、胃内停水)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

| 【証(病機)】痰飲、胃気上逆(たんいん、いきじょうぎゃく) |

|

● |

| 【中医学効能(治法)】 和胃降逆・化痰利水 |

【用語の説明】(term) 和胃降逆(わいこうぎゃく) »…胃の機能が失調し、気が下降できず嘔吐や吐き気、胃痛が起こったときの治療法です。 和胃降逆(わいこうぎゃく) »…胃の機能が失調し、気が下降できず嘔吐や吐き気、胃痛が起こったときの治療法です。 化痰(けたん) »…痰を除くことです。 化痰(けたん) »…痰を除くことです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 利水(りすい) »…利水;腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。 痰飲(たんいん) »…痰と飲の総称を表現する言葉です。 痰飲(たんいん) »…痰と飲の総称を表現する言葉です。 胃気(いき) »…胃気;水穀を受け入れ、消化して栄養を運ぶ機能のことです。 胃気(いき) »…胃気;水穀を受け入れ、消化して栄養を運ぶ機能のことです。 上逆(じょうぎゃく) »…気が下腹から上部へ発作的に突き上げてくる症状です。 上逆(じょうぎゃく) »…気が下腹から上部へ発作的に突き上げてくる症状です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『金匱要略』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

中薬(成分生薬)の解説

中薬(成分生薬)の解説

|

|

1.半夏・生姜は、強い鎮嘔・制吐作用をもち、また胃腸の蠕動を調整します(理気・和胃降逆)。また、痰の抑制・鎮咳作用も持っています。胃気を降逆することにより、食欲を増進します。 |

【中薬構成】(herb composition)

漢方で悪心・嘔吐を止める薬と言えば、何はおいても半夏を考えねばなりません。ところが半夏は、口に入れるといがらっぼくて、著しい不快感を伴います。それで半夏を用いる場合は、必ず生姜を一緒に入れます。そうすることによって、副作用を抑えるばかりでなく作用を助けます。 |

|

●方 解

本方是治因胃?有停水而引起嘔吐之妙方,又是治妊娠嘔吐及各種疾病引起嘔吐不止的常用處方。 方中半夏燥濕化痰,降逆鎮嘔;生薑?中健胃,開結散飲。茯苓與半夏相輔,誘導胃?水停,而使排尿通暢,使飲自小便出。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:小半夏加茯苓湯(しょうはんげかぶくりょうとう)比較情報 |

|

|

【中国藥方加減】(Dialectic) 1.胃?嘔吐:加黨參,陳皮。 2.寒熱錯雜嘔吐:加?連,??。 3.妊娠惡阻:加當歸,川?。 4.食滯嘔吐:加枳殼,神?,麥芽。 5.嘔吐痰水:合二陳湯。 6.嘔吐喜飲:合胃苓湯。 |

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »