柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)少陽と太陽兼証(消化性潰瘍・肝胆膵の炎症) |

| 【適応症】感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆のう炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの心下部緊張疼痛、肋膜炎、神経痛、胃酸過多症、肝炎、血の道症、肋間神経痛、神経症、てんかん、潰瘍性大腸炎、腺病質、腎炎、不安神経症、チック症、不眠症、中耳炎、ヒステリー、マラリヤ、皮膚掻痒症。 |

|

肝気鬱結(肝気鬱滞) » 肝気鬱結(肝気鬱滞) » 肝脾不調(肝鬱脾虚) » 肝脾不調(肝鬱脾虚) » 肝胃不和(肝気犯胃) » 肝胃不和(肝気犯胃) » |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) ほとんど現れませんが、体力が極端に弱まっている場合には、発疹(ほっしん)、かゆみなどの過敏症状が現れることがあります。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

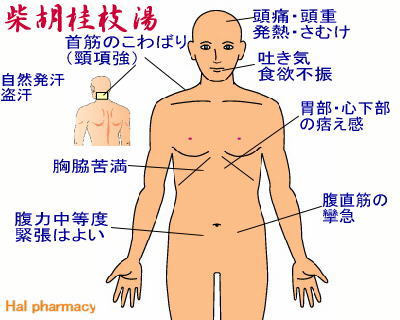

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

【使用目標】 本方剤の適応する使用目標は次のとおりです。 ●胸脇苦満がある。 ●朝方は口が苦い。 ●自然発汗の異常があり、寝汗をかく。 ●頭痛、悪寒、微熱がある。体の節々が痛む。 ●吐き気、胃痛、腹痛、食欲不振、下痢(泄瀉)をする。 |

| 【八法】…和法:和解あるいは調和の作用によって病邪を消除する治法です。 |

|

【中薬大分類】和解剤…調和を行う方剤です。和解の方法により病邪を解除する方剤です。少陽半表半裏の邪を解除したり、肝脾不和・脾胃不和を改善するもので、八法の【和法】に相当します。 【中薬中分類】和解少陽剤…感冒の中期(邪が少陽)に用いる和解剤です。往来寒熱・胸脇苦満・悪心・食欲不振・口が苦い等の症状で用います。 |

裏熱虚(りねつきょ) 裏熱虚(りねつきょ)

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、虚証(体力中くらい以下)、胸脇苦満(肋骨下部の張り)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、虚証(体力中くらい以下)、胸脇苦満(肋骨下部の張り)の方に適応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●気滞…氣の働きがうまくいっていない方が使用します。氣の循環に停滞をきたした病態です。もっとも気滞に関連が深いのは内傷七情(喜・怒・憂・思・悲・恐・驚)と呼ばれる精神的ストレスで、「病は気から」と認識されているものです。 内傷七情は情緒系・自律神経系に影響して肝気欝結と呼ばれる抑うつ緊張の状態などを生じさせ、これに伴って各部位の気滞を引き起こします。 |

| 【証(病機)】肝気犯胃、少陽病兼表証(かんきはんい、しょうようびょうけんひょうしょう) |

| 【中医学効能(治法)】 和解半表半裏・疏肝解鬱・補気健脾・和胃止嘔 |

【用語の説明】(term) 和解(わかい) »…臓腑の機能を調和させて病邪を除く。半表半裏、少陽証の治療法です。 和解(わかい) »…臓腑の機能を調和させて病邪を除く。半表半裏、少陽証の治療法です。 半表半裏(はんぴょうはんり) »…横隔膜に隣接する臓器で、胃、肝、脾、肺、肋膜、心、食道気管支などです。 半表半裏(はんぴょうはんり) »…横隔膜に隣接する臓器で、胃、肝、脾、肺、肋膜、心、食道気管支などです。 疏肝解鬱法(そかんげうつほう) »…肝気の鬱結によって起こるイライラ、憂鬱、怒り、ヒステリー、胸脇苦満などの治療法です。 疏肝解鬱法(そかんげうつほう) »…肝気の鬱結によって起こるイライラ、憂鬱、怒り、ヒステリー、胸脇苦満などの治療法です。 補気(ほき) »…気を補う=益気のことです。 補気(ほき) »…気を補う=益気のことです。 健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。 健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。 肝気(かんき) »…肝は西洋医学で言う肝臓も含め自律神経、ホルモン系の調整機能、血の貯蔵、精神機能などを有し、これらの機能を総称して肝気といいます。肝機能のことで、全身へ気を良く巡らせる働きをします。 肝気(かんき) »…肝は西洋医学で言う肝臓も含め自律神経、ホルモン系の調整機能、血の貯蔵、精神機能などを有し、これらの機能を総称して肝気といいます。肝機能のことで、全身へ気を良く巡らせる働きをします。 少陽病(しょうようびょう) »…半表半裏(横隔膜に隣接する臓器)の病気。口苦、のどの乾き、眩暈、胸脇苦満、往来寒熱などの症状が見られます。小柴胡湯で代表される方剤の適応症です。 少陽病(しょうようびょう) »…半表半裏(横隔膜に隣接する臓器)の病気。口苦、のどの乾き、眩暈、胸脇苦満、往来寒熱などの症状が見られます。小柴胡湯で代表される方剤の適応症です。 表証(ひょうしょう) »…表証;次の症状は表証です。四肢(手足)の表層、後頭痛、肩こり、背中痛、多汗症、アレルギー性鼻炎は表証が多い。表証は主として外感病の初期に現れる病症で、発熱と悪寒が同時に見られ、浮脈(ふみゃく)を呈し、舌にはわずかに薄白苔が見られるのが特徴的症候です。風邪などの発病初期で病邪が体表にあり、悪寒、発熱などの症状を呈する病態です。 表証(ひょうしょう) »…表証;次の症状は表証です。四肢(手足)の表層、後頭痛、肩こり、背中痛、多汗症、アレルギー性鼻炎は表証が多い。表証は主として外感病の初期に現れる病症で、発熱と悪寒が同時に見られ、浮脈(ふみゃく)を呈し、舌にはわずかに薄白苔が見られるのが特徴的症候です。風邪などの発病初期で病邪が体表にあり、悪寒、発熱などの症状を呈する病態です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『傷寒論』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

●右上半身にたまるストレスを解消

●右上半身にたまるストレスを解消体力には自信がある人でも、ストレスにはかなわないということはよくあります。本人にしか分からない心配事や悩み、多忙などが重なって精神的に弱ってくると内臓にも負担がかかり、さまざまな病気を引き起こすことになります。柴胡桂枝湯は、そのようなストレスを緩和する漢方薬です。 ストレスから起こる病気は広範囲にわたりますが、特に胸脇苦満といって、みずおちから肋骨の下辺りの左右のわき腹にかけて、抵抗感や圧迫感、圧痛がある場合は、柴胡桂枝湯が適応する証と考えられます。 正常な場合は、みずおち辺りは柔らかく、肋骨の下辺りを触っても、何も抵抗は感じません。ところが胸脇苦満の場合は、むくんで硬くなっているため、ちょっと押されただけでもひどい痛み(圧痛)を感じます。特にこの痛みは、上半身の右側に現れやすいのが特徴で、これは肝臓に大きな負担がかかっているためと考えられます。 柴胡桂枝湯は、柴胡に備わった肝機能の調整作用が、黄ゴンの肝障害を予防する作用とともに働き、肝臓障害や肝炎を治して、みずおち辺りの圧迫感などを取り去ります。これに伴い、肩こりや偏頭痛も解消されます。 また漢方では、「目は肝臓ののぞき穴」といって、肝臓の機能低下は目に現れるとされています。肝機能を高める柴胡桂枝湯は、眼精疲労や仮性近視にも有効です。 ●常用すればストレス解消や長寿にも役立つ そのほか柴胡桂枝湯は、胃腸における神経性の痛みや吐き気、血便が出る潰瘍性大腸炎、あるいは食欲不振や下痢(泄瀉)なども改善します。また胆石や、胆嚢炎、膵臓炎などにも効果的です。 もっと身近な病気では、こじれたかぜ、あるいは治りかけのかぜを素早くスッキリさせることや、じんましん、リウマチなどの治療に最適で、その上、夜尿症、月経不順、神経症にまでも効果を発揮します。 さらに柴胡桂枝湯は、長寿の薬としても知られています。柴胡桂枝湯を常用して肝機能を高め、ストレスを取り除くことで、90歳以上になっても元気でいられる人の例は少なくありません。 柴胡桂枝湯を常備しておけば、病気の改善だけでなく、健康維持、または長寿の薬として大活躍すること間違いなしです。 |

●段階別に用いられるかぜの3大漢方薬

●段階別に用いられるかぜの3大漢方薬節々が痛くなり、ゾクゾクと寒気がして、やがて熱が出てくる。このようなかぜのひきはじめには、体内を温めながら邪熱(病毒)を追い出す葛根湯を用います。 熱は下がった、あるいは熱は出なかったけれど、鼻水や水っぽいたんが出たり、せきやくしゃみが出るといった症状のかぜには、小青竜湯が効果的です。 そして、こうした症状は治まりかけているものの何となくスッキリしない、あるいは、症状がこじれてしまったら、かぜの仕上げ剤といわれる柴胡桂枝湯で解消できます。 これら「葛根湯」「小青竜湯」「柴胡桂枝湯」の3つは、かぜの初期段階から最終段階まで、それぞれの症状によって使い分けることができる漢方薬です。各段階に合わせて連携で用いてもよく、いわばかぜ薬の3大漢方薬トリオです。 ●段階別に用いられるかぜの3大漢方薬 節々が痛くなり、ゾクゾクと寒気がして、やがて熱が出てくる。このようなかぜのひきはじめには、体内を温めながら邪熱(病毒)を追い出す葛根湯を用います。 熱は下がった、あるいは熱は出なかったけれど、鼻水や水っぽいたんが出たり、せきやくしゃみが出るといった症状のかぜには、小青竜湯が効果的です。 そして、こうした症状は治まりかけているものの何となくスッキリしない、あるいは、症状がこじれてしまったら、かぜの仕上げ剤といわれる柴胡桂枝湯で解消できます。 これら「葛根湯」「小青竜湯」「柴胡桂枝湯」の3つは、かぜの初期段階から最終段階まで、それぞれの症状によって使い分けることができる漢方薬です。各段階に合わせて連携で用いてもよく、いわばかぜ薬の3大漢方薬トリオです。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)比較情報 |

|

|

【合方】(複数の漢方薬を合わせた処方) 他剤との効用併用を示します。合方は良効なケースが多いです。 本方の証の方で、さらに次の症状がある方は、合わせて次の方剤を飲むと良く効きます。

|

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »