桔梗湯

桔梗湯

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は中国の色々。

(Mainly treatment) (Mainly treatment)消炎・鎮咳・去痰・咽痛の解除・排膿 |

| 【適応症】扁桃炎、扁桃周囲炎、咽頭炎、喉頭炎、肺化膿症、肺膿症、肺壊疸、腐敗性気管支炎(咳嗽、慢性喀痰) |

|

風熱 » 風熱 » |

|

薬は効果(ベネフィット)のみだけでなく副作用(リスク)の可能性もあります。リスクをなるべく抑え、ベネフィットを最大限に引き出すことが大切なのです。薬を使用される方の理解と協力が大いに必要です。 【副作用】(ill effects) 特に副作用はありません。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 |

証(症状・体質)判定を望む方 |

中医学の証の解説

中医学の証の解説

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。 (positive and negative principles)のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

|

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

|

|

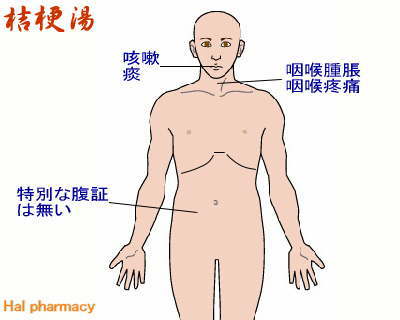

【使用目標】 本方剤の適応する使用目標は次のとおりです。 ●咽頭や喉頭部(のどの入り口や奥)が腫れて痛む。 ●軽い発熱がある。咳(せき)や痰(たん)が出る。 ●胸が張って苦しい。 ●声が枯れる。 ●痰(たん)が濁る、または臭い。 |

|

【中薬大分類】清熱剤…熱を除去する方剤です。清熱・瀉火・解毒・透熱滋陰などの効能により裏熱を改善する方剤です。 【中薬中分類】清気分熱剤…熱性の感冒や熱病の中期に用いる方剤です。熱邪が気分にあって高熱・つよい口渇・多汗・舌苔が黄・脈が洪大滑数の場合や、病後の余熱未清に適用します。 |

裏熱虚(りねつきょ) 裏熱虚(りねつきょ)

…証(体質・症状)は、一応裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、虚証(虚弱)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

…証(体質・症状)は、一応裏証(慢性症状)、熱証(炎症)、虚証(虚弱)の方に適応しますが、この方剤は、たいていの、どの証にも対応します。

|

|

【気血津液】…人体の生命を支える要素として、氣(qi)・血(blood)・津液(body fluid)の3つがあります。 ●水液停滞…余分な水があまっている方が使用します。津液の停滞のことで、西洋医学的には細胞内液・組織液・リンパ液などが、主として組織間・消化管内・体腔内に異常に停滞したことを意味します。 中医学では湿・痰飲・水腫と呼ぶのが一般的で、日本では水毒ともいわれます。 |

|

【気血津・臓腑証】 熱盛・熱毒(ねつせい・ねつどく)…消炎・鎮咳・去痰・咽痛の解除・排膿などを目的に使用します。 |

| 【証(病機)】小陰病(しょういんびょう) |

| 【中医学効能(治法)】 清熱解毒・去痰排膿 |

【用語の説明】(term) 清熱解毒法(せいねつげどくほう) »…寒涼性の生薬を用い、熱毒の邪、発赤・腫脹・化膿・高熱を治します。 清熱解毒法(せいねつげどくほう) »…寒涼性の生薬を用い、熱毒の邪、発赤・腫脹・化膿・高熱を治します。 去痰(きょたん) »…痰を除くことです。 去痰(きょたん) »…痰を除くことです。 排膿(はいのう) »…化膿した部分を切開して膿(うみ)を出すことです。 排膿(はいのう) »…化膿した部分を切開して膿(うみ)を出すことです。 少陰病(しょういんびょう) »…苦痛は少ないが気力が衰え、寝たり横になっている病状です。 少陰病(しょういんびょう) »…苦痛は少ないが気力が衰え、寝たり横になっている病状です。 熱毒(ねつどく) »…熱の勢いが強く、発赤、腫脹、化膿、高熱などを引き起こします。 熱毒(ねつどく) »…熱の勢いが強く、発赤、腫脹、化膿、高熱などを引き起こします。 熱盛(ねつせい) »…一般的な炎症や発熱性疾患のことです。実熱全般を特徴づける病態です。 熱盛(ねつせい) »…一般的な炎症や発熱性疾患のことです。実熱全般を特徴づける病態です。 |

【出典】

(source) 西暦250年 三国時代 『傷寒論』 校訂 →処方使用期間:1758年間 |

●甘草蕩では治りにくい扁桃炎を改善

●甘草蕩では治りにくい扁桃炎を改善桔梗湯は、甘草のみを煎じて使う甘草湯に桔梗を加えた処方です。甘草は、それだけでも、のどの痛みを取ったり、口の中の炎症を鎮める働きがありますが、桔梗を加えることで、炎症を取り除いたり、化膿を止めたりする抗炎症作用が強力になります。いわば甘草湯の兄弟のような薬です。 漢方薬の原典のひとつ『傷寒論』には、桔梗湯は「のどの痛みが非常に強く、甘草湯だけでは治り難いほどで、さらに、炎症が続いて化膿してきた状態にあるとき用いる」とあります。桔梗湯は急性ののどの炎症はもちろん、慢性的にのどが腫れて痛み、いつも扁桃が赤いというような場合にも応用されます。 例えば、扁桃が腫れやすい人は、口の中で菌が繁殖しやすい状態にあるので、熱も出やすく、40度ぐらいの高熱が出ることもあります。そんな人が桔梗湯のエキスを2〜3ヵ月ほど毎日服用していると、徐々に熱が出にくくなり、扁桃も腫れなくなってきます。慢性的な扁桃炎で熱が出やすい方には、とてもよい薬です。 ●咳(せき)や痰(たん)も鎮め、化膿症を抑制 『傷寒論』には、さらに「せきが出て胸が張って苦しく、膿(うみ)様の(化膿によって濁った)痰(たん)を、長い期間吐くものに用いる」とあります。喘息(ぜんそく)の人にもあてはまる症状ですが、これは気管支の炎症と考えられ、咳(せき)をして炎症がひどくなり、その患部が化膿してきたために、濁った痰(たん)が出るようになるのです。化膿というのは、すり傷や切り傷でも起こりますが、この場合は炎症がひどくなった患部に膿(うみ)がたまる状態を指します。膿(うみ)とはいわゆるバクテリアの死骸が固められたようなものなので、痰(たん)として気管支から排出することが大切ですが、炎症がひどくなってしまっては問題です。このような症状がある場合は、桔梗の去痰(たん)・鎮咳(ちんがい)・排膿作用が効果を発揮し、甘草とともに炎症を鎮め、のどを楽にしてくれます。 また、もうひとつの原典『金匱要略』(きんきようりゃく)では、せき込んで胸が張ることに加え「悪寒がして体が震え、脈が速く、のどは乾燥しているのに渇いてはいない。ときどき濁った生臭いたんを吐き、長い間には粥(かゆ)状のたんを吐くようになる。この症状を肺癰(はいよう)といい、桔梗湯を使うべき」とあります。「肺癰」というのは、現代病名でいう肺壊疽(はいえそ)または肺化膿症に相当し、肺が腐ってくる怖い病気です。肺の細胞が死んで腐ってしまっては機能が果たせなくなりますから、病気の進行を抑えて肺の細胞が死なないようにするために、昔は桔梗湯が用いられたのです。現在は抗生物質があるので、そこまでひどい状態にはなりませんが、せきの出方、胸の苦しさ、たんの濁り具合などをみて、早めに桔梗湯を服用すると効果的です。 |

●葛根湯と一緒に使えばのどの風邪(かぜ)に有効

●葛根湯と一緒に使えばのどの風邪(かぜ)に有効桔梗湯は、体質を問わず、実証から虚証の人まで幅広く使える薬です。のどの痛みや腫れなどの炎症を改善しますが、その作用を生かせば、のどの風邪(かぜ)にも有効です。 例えば、かぜをひいた場合に、首の後ろがこって頭や筋肉が痛み、特にのどの痛みがひどいような場合には、葛根湯と桔梗湯を一緒に用いると効果的です。 煎じ薬の場合は、葛根湯加桔梗として、葛根湯に生薬の桔梗を加味して使います。エキス剤では、葛根湯のエキスに桔梗湯のエキスを混ぜ合わせます。エキス剤の場合、2つの処方に配されている甘草がだぶってしまいますが、短期間であれば心配なく服用できます。強いてマイナス面を挙げるならば甘草には抗利尿作用があるので、尿が出にくくなることがあります。そのため、混ぜ合わせて用いるときは、甘草が増えるということを忘れずに、2日程度を服用の目安としてください。 |

|

|

|

【治療の特徴】 中医学(漢方)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、 「自然の生薬(herb)を処方した漢方薬を使う」ことです。 生体における「気=エネルギー(energy)的なもの・肉体の機能や働き」、「血=血液」、「津液=体内水分」の3要素が身体をバランス(balance)良く循環することが大切だと考えます。 人間の健康は、これら「気」(陽)と「血・津液」(陰)の調和のもとに保たれています。「血・津液」は、原動力となる「気」のもとで初めて活性化され、全身を循環して五臓六腑に栄養を供給します。 この陰陽(positive and negative principles)が調和していれば、健康でいられますが、陰陽のバランスが崩れると、さまざまな病気が起きてくるのです。 |

中薬(成分生薬)の解説

中薬(成分生薬)の解説

|

|

少陰の咽痛を治します。少陰病で邪熱が少陰経脈を伝って咽喉に上攻したものです。 桔梗は肺熱を瀉します。消炎、排膿、鎮咳作用を有し、咽痛に効果があり、気管の分泌を促進します。 甘草(生)は消炎、解毒と共に桔梗の刺激性を緩和しています。(生甘草は少陰の伏火を消します) 以上より本方は肺熱(上気道の炎症)に対する基本処方であります。 |

【中薬構成】(herb composition)

桔梗・甘草の二味から構成されますが、方剤の意味から言うと、甘草湯に桔梗が加えられたと考えた方がわかりやすいです。 |

病症・腹診・舌診・脈診について

病症・腹診・舌診・脈診について

|

病症は、この症状に当てはまることがあれば、効く可能性が大きいです。

症例・治例は、クリックして具体的な例をお読み下さい。

腹診は、お腹の切診です。日本漢方でよく使用されます。

舌診は、舌の状態の望診です。証の判定の有効な手段です。

脈診は脈の切診です。脈の速さは、確実に判定できますが、それ以外は難しい技術です。

各説明ボタンをクリックしてお読みください。

●処方名:桔梗湯(ききょうとう)比較情報 |

|

陰陽五行説

陰陽五行説中医学のベースにあるのが、「陰陽五行説」と呼ばれる思想です。「陰陽論」と「五行説」の2つがいっしょになったものですが、どちらも自然や人体の観察から生まれた哲学的な思考法です。

陰陽論では、自然界のあらゆるものを「陰」と「陽」の、対立する2つの要素に分けて考えます。陰と陽は相反する性質をもっていますが、一方がどちらかを打ち負かしてしまうことのないように、常にバランスをとりあっています。自然界では、夜は陰で、昼は陽、月は陰で、太陽は陽、水は陰で、火は陽とされます。また、人体では、「五臓」が陰で、「六腑」が陽、背中が陽で、おなかが陰とされます。こうした陰と陽の分類は絶対的なものではなく、比較する相手によって変化します。たとえば、背中とくらべるとおなかは陰ですが、同じおなかでも上のほうは陽で、下のほうは陰となるといった場合です。

五行説では、自然界のさまざまな要素を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素である「五行」に分けて考えます。これらの5つの要素には、それぞれ特徴的な性質があります。木はまっすぐ上に伸びる性質、火は燃え上がる性質、土は生み育てる性質、金は変化・収縮させる性質、水は下に流れて潤いをあたえる性質があるとされます。

それぞれの性質によって、五行は、お互いに助け合ったり、牽制し合ったりしながら、全体のバランスを保っています。五行が相互に助け合う関係を「相生」といい、牽制し合う関係を「相克」といいます。人体の「五臓」の間にも、こうした相生や相克の関係があり、五行説の考えかたは診断や治療にも生かされています。

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の

漢方・中医学(Traditional Chinese Medicine)における治療の特徴は、「病気そのものにこだわらず、体質の改善によって健康に導く」ことと、

「自然の 「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

「ユンケル黄帝液」などと商品名に利用されています。

は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »